引用

「15日(現地時間)に禁錮刑で服役中に亡くなった、米国の世界的な音楽プロデューサーのフィル・スペクター受刑者の死因は、新型コロナウイルスだったと17日、米国の各メディアが相次いで報じた。

>ニューヨーク・タイムズ電子版は、スペクター受刑者の娘ニコールさんが、死因は新型コロナウイルスによる合併症で20年12月31日に、殺人罪で服役していた米カリフォルニア州の刑務医療施設から病院に移送され、新春早々、挿管の処置を受けていたと明かした。

またロサンゼルス・タイムスの電子版も

~~正確な死因は発表されていないものの、カリフォルニア州の刑務所は新型コロナウイルスの感染拡大が深刻で、60人の囚人が亡くなっていると報じ、スペクター受刑者が服役していた刑務医療施設でも582人の囚人の陽性が判明し、少なくとも10人が死亡したとした。

2003年には女優のラナ・クラークソンの頭部を拳銃で撃ち、殺害した殺人容疑で逮捕された。ロサンゼルス郡地裁で行われた07年の裁判では、陪審団から評決不能とされ審議が打ち切られたが、09年の2回目の裁判で第2級殺人罪で禁錮19年の判決が言い渡され、カリフォルニア州立刑務所の薬物中毒施設に収監された。その後、14年に刑務所内で倒れ、健康状態の悪化から刑務医療施設に移送されていた。

ザ・ロネッツのメンバーで、68年にスペクター受刑者の2番目の妻となり、74年に離婚したロニー・ベネット(スペクター)は、ロサンゼルス・タイムスの取材に「音楽と私にとって、悲しい日。私たちが一緒に作った魔法の音楽は、私たちの愛にインスパイアーされたもの、私は彼に心と魂をささげた」と語った。一方で「不幸なことに、彼はレコーディングスタジオの外では普通の生活が営めなかった。深い闇に落ちていき、多くの生命が傷ついた」とも語った。 13年3月には、スペクター受刑者の伝記ドラマ「フィル・スペクター」が全米で放送された。同受刑者を米俳優アル・パチーノ、弁護士のリンダ・ケニー・ベイデンを英女優ヘレン・ミレンと、アカデミー賞でオスカーを獲得した俳優が演じたこと、殺人罪の裁判まで描いたことが話題となった。」

引用終わり

反俗日記

ウィキペディア引用

「ニューヨーク市ブロンクスにてロシア系 アシュケナジムの家庭に生まれた。父の死後にロサンゼルスに移住。十代の頃から音楽活動を始め、テディ・ベアーズを結成。

**************************

下の動画もフィルスペクターの”ウォール・オブ・サウンド(Wall of Sound、音の壁)⇒W。何やっているんだろうね。駄作だ。

You've Lost That Loving Feeling Righteous Brothers Stereo HiQ Hybrid JARichardsFilm

******************************************************************************

W。<獄産複合体>にコロナ感染進行。

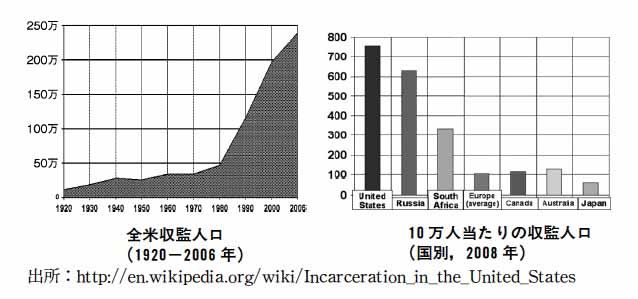

W.受刑者人口230万人、

W。アメリカ合衆国における産獄複合体

(Prison IndustrialComplex)の歴史的起源

―南部の囚人貸出制・チェインギャング制のメカニズム ―

http://hokuga.hgu.jp/dspace/bitstream/123456789/1830/1/UESUGI.pdf

「今日のアメリカの刑務所人口の異常な肥大化をもたらし

ている監獄制度の起源を,南北戦争後の囚人貸出制度と,第二次世界大戦

後まで続いていたチェインギャング(囚人を鎖でつないで道路工事や石切

り場,農場などで働かせる)制度に見出し,その人種差別的性格を明らか

にし,そこから,その南部的人種差別の伝統が,今日,新自由主義の下で

全米に広がる「産獄複合体」に引き継がれ,深く根を張っていること,し

かし,それにも拘らず財政難の下で刑務所の肥大化にブレーキがかかりつ

つあることを読み取ろうと試みた。」

「@執行猶予及び保護観察下にある者は合計 720万,

W。受刑者人口と合計すると約1000万人刑事罰処分済みの者。総人口3億3000万人

>こういう社会では先の議事堂騒乱は今まで発生しなかったことのほうが不思議であり、ここにおける正義の在り方も日本とは異なっていると想像できる。

>なお、1980年以降の受刑者の急増は対麻薬戦争による逮捕者急増、刑期長期化故らしいが、鶏が先か卵が先かの例えで、麻薬との戦争をやらなくてはならない社会経済構造が根底にあるということだ。

@犯罪経歴を根拠にして参政権をはく奪されている者が 500万人

@全地球上の人口の4%を占めるにすぎないアメリカ合衆国の刑務所に

は,

全世界刑務所人口の4分の1が収監されている。

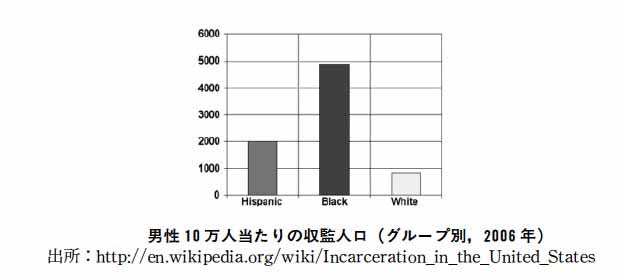

収監人口比は,2006

年,10万人当たり,世界1位のアメリカは 750人,

2位はロシアで 600人強。

W。3位南アフリカ340人 4位オーストラリア130人 5位カナダ120人

ヨーロッパ110人 日本60人

W。ブラジルなど中南米諸国の統計が採れていない。

新大陸移民国家に刑事罰済みの人は多い。理由ははっきりしている。共同体の秩序意識の歴史的成熟度が低い。コレは良いところも悪いところもある。家族類型を基礎にいくつかのパターンに分類できる。

引用

「全米の拘置所や刑務所で新型コロナウイルスによる死者が増加傾向にある中、過密状態の監房内では十分な対人距離を取らせることは不可能で、当局はほぼ手詰まりになっている上に、医療に携わる人員や個人防護具などの不足に直面している。

また、刑務所は衛生状態が比較的低い水準で運営されている上に、持病がある被収容者が大勢いる。

米国の刑務所収容人口230万人にとっての脅威

全米で被収容者1万3436人と看守5312人が新型コロナウイルス検査で陽性反応を示しているという。

だが、多くの州と連邦刑務所当局は、これまでに少数の検査しか実施していない。

米連邦刑務所局()のマイケル・カルバハル()局長は「われわれには受け入れをやめる選択権もなければ、誰をいつ収容するかを選ぶ権利もない」と述べている。」

***************************************

***************************************

W参考資料

ポスト・ケインズ主義の刑務所 高齢社会の裏側

引用

「ネオリベラリズムに傾倒する日本の福祉社会は、市民社会への「参加」を市場への〈参加〉と置換可能なものに定義し直し、高額納税に頭を悩ますマジョリティの不満を回避しつつ、社会包摂するにたる貧困層の選別に専念している。

このようにみると、新たな理想モデルとして登場した活力ある福祉社会は、その実、参加・自立できない者を貧困という「檻」の中に隠蔽する「排除型社会」(Young1999 = 2007)と表裏をなしていると考えられないだろうか。

刑務所当局による感染予防の不十分さと対応の遅さをめぐり、米ワシントン州やカンザス州の刑務所ではすでに暴動が発生している。

近代から後期近代への移行は、包摂型社会から排除型社会への移行としてある。

すなわち、同化と結合を基調とする社会から、

分離と排除を基調とする社会への移行である。

…その包摂型の世界は二つの過程によって侵蝕されていった。

すなわち、

コミュニティが解体される過程(個人主義の台頭)と、

既存の労働秩序が崩壊する過程(労働市場の変容)である。 (Young 1999 = 2007:30)

犯罪社会学者のジョック・ヤングは包摂型社会から排除型社会への移行を語るなかで、

とりわけ労働市場の解体こそがこのような社会変容をもたらしたことを強調している。

労働市場から排除された人びとが大量生産されると、

「自立」とはおよそかけ離れた世界に滞留していくことは、喧伝される格差社会の物語として流通している。

1980年代末から進行する都市空間の二極化によって浮き彫りになった衰退地区(=貧困が集中する地区)は、まさにそうした社会的排除の犠牲者たち

の溜まり場となっている。

①たとえば、衰退地区を代表する老朽化した公営団地は

高齢化と貧困化が進み、「孤独死」のリスクが高まり、都市内部の限界集落と化している。

②また、日雇い労働者が集住する簡易宿泊所街(いわゆる「ドヤ街」)もいまでは「福祉の街」に変貌している。

③そして、次節で検証する刑務所も

また、老齢と貧困が堆積する空間として位置づけられる。

これらの根拠を並べてみるなら、現代日本の高齢社会では、「活力ある社会」の成員資

格を得られる高齢者と

「排除型社会」の下層定住を余儀なくされる高齢者が、

「二つの国民、二つの階級」(ディズレーリ)を構成していることが確認できる。

こうした高齢者の分極化は再配分によって解消されるどころか拡大の途をたどっている。

後期高齢者医療制度や長期入院者の療養病床の削減といった医療改革、

施設型から自宅居住型へとシフトする介護政策などの一連の改革は、

貧困から抜け出せない高齢者を「脱施設化」された難民(医療難民、介護難民)として次々に排除の空間へと送り込む役割を果たしているのだ。

福祉社会が「社会的なもの」から撤退するにつれて、衰退地区にある公営団地や簡易宿

泊施設が、「福祉の受け皿」として機能し始めている。

それは福祉が公的領域において

益々価値のないものとなり、周縁化された場所へと囲い込まれていることの証左となろう。

次節からは、「福祉の最後の砦」とまでいわれるようになった日本の刑務所の現実に迫ることで、

>ケインズ主義的福祉国家の目標であった完全雇用と社会保障を、はからずも矯正施設である刑務所が遺産として受け継いでいることを示したい。

3──「福祉国家」としての刑務所

このように昨今の横浜刑務所では過剰収容の常態化とその要因の一つである高齢者の増加がみられるが、これは横浜刑務所に限られた現象ではなく全国的な傾向といえる。

また新受刑者2)に占める60歳以上の高齢者の割合は

一般社会の高齢化を遙かに上回るスピードで進行しており、

それにともない刑務所内で作業上支障をきたす受刑者や死亡する高齢受刑者が全国でも急増している。

高齢受刑者以外の死亡者数が実際にはほとんど増加していない事実を踏まえれば、

「受刑が原因で死亡しているのではなく、社会で死亡していたはずの人が、刑務所で死亡するようになった」(浜井 2006 :17)といえる。

このように、いわば刑務所が高齢受刑者の「終の棲家」と化す背景について、浜井浩一はつぎのように指摘する。

4── 高齢受刑者の相貌

高齢受刑者の多くを占めるのは、若いころから犯罪を繰り返してきた多数回入所者である。

彼らの特徴は、刑事施設への入所度数が増加するにつれ、罪名が窃盗及び詐欺に集約されていく傾向が見られること、再犯期間が次第に短くなっていくことである。入所度数が20度以上の者では、窃盗と詐欺の合計の割合が約8割を占め、出所後3か月未満で刑務所に再入所した者が約半数を占めた。

一般の高齢者と比較しても、高齢受刑者は無職であった割合が高く、配偶関係

でも、「未婚」及び「離別」の割合がかなり高い。職業生活や家庭生活を築き、維持していく力が乏しいまま、犯罪を繰り返し、高齢期に入ってきた者が多いことが推察される。

ここからうかがえるのは、家族関係が薄く不安定就労ゆえに貧困に苦しむ累犯高齢受刑者の姿である。

彼らは社会復帰もままならず、出所しては万引きなどの窃盗を犯して入所を繰り返しているのである。

ところで、

>こうした高齢犯罪者・高齢受刑者の動向は先進諸国のなかでも日本特有のものだろうか。

>また、高齢社会と格差社会の同時進行により最近になって現れた傾向なのだろうか。

>成人受刑者の年齢構成比をみると、日本とそれ以外の3カ国は異なる割合を示している。相対的にみて、他の3カ国が20~29歳の若年受刑者の割合が高いのに対し、

@日本は若年受刑者の割合がフランスや英国の約半(19.7%)で、

しかも60歳以上の高齢受刑者の割合が11.0%と4カ国中で最も高い。

>つまり、若年犯罪者の問題と闘っている他国とは対照的に、日本は高齢犯罪者の問題に直面しているのである。

つぎに、前述した高齢犯罪者の存在は、近年になって顕在化したものなのかどうかを時点間比較によって確かめてみたい。

結論から言えば、高齢受刑者の存在は量的にみるとその増加傾向は著しく、

また刑務所の過剰収容問題との絡みで近年、知識人のみならずマスコミからも新たな現象として注目されている。

ただし、そこで析出される高齢犯罪者や高齢受刑者の〈像〉は、上記の資料をもって比較検討するかぎり、

>少なくとも1980年以降は大きな変化がみられない。

つまり、高齢犯罪者は以前から、再犯率が高く、軽微な窃盗で検挙されるケースが多く、刑務所内では老衰などを理由に特別な処遇が必要とされ、出所の際は家族から見放されているために更生保護施設以外の帰住先がなく、一般社会に戻っても結局は入所回数を重ねてしまう、という現在と同じような質的な側面をもっていたのである。

5── 危険な社会、安全な刑務所

刑務所に舞い戻る余剰人口とみなされた刑余者たちは、ただ社会から廃棄されているだけなのだろうか。危険な社会から非難して、自身の受入れを決して拒まない刑務所にあえて再入所する高齢犯罪者たちの主観的世界を考えたとき、

その世界はバウマンの「廃棄物処理場」の概念ではうまく捉えられない。

「刑罰から福祉へ」というケインズ主義的福祉国家の受刑者処遇のあり方は、いまや大きく変容している。

仮に釈放されても社会復帰に繋がらない枯渇した福祉が待っているだけならば、誰でも受け入れてくれる刑務所はあたかも安全な福祉施設のように高齢受刑者の眼には映っていることだろう。

それは、現代日本の高齢社会における刑罰と福祉が、機能的に等価な関係にあることを指し示している。

ポスト・ケインズ主義時代の刑務所は、意図せずして受刑者の全員雇用と生活保障を

担う「擬似福祉国家」の役回りを演じているのだ。

引用終わり W.結論はシニカルすぎる

**************************************

**************************************

哲学における物質の概念は、

物質の構造についての、歴史的な変化を余儀なくされる、物理学の様々な理論によっては影響を受けないのだ、としてこう定義した。

「哲学的唯物論が認めなければならない<物質の唯一の 性質は客観的実在>であるという性質、我々の意識の外に存在するという性質だからである」

あらゆる意識の外に、また意識とは独立に存在する客観的な実在としての物質。それがすべてだ。

「矛盾というモノは単にあちこちに現れる一つの異常とみるべきではなく

それは、その本質的な規定のうちにある否定的なもの、あらゆる自己運動の原理であり、

あらゆる自己運動は矛盾の現示に他ならない。

外的な感性運動そのものがすでに矛盾の直接的な存在である。

あらゆるものが運動するのは、

この今においてはここにあり、そして他の今においてはそこにあるからではなく、

同一の今においてここにあり、かつここになく、

同一のここにおいてあると同時にないからである。」

「抽象的な自己同一はまだなんら生動性ではない。

肯定的なものがそれ自身否定的であること、

このことによって肯定的なものは自己の外に出、

変化のうちに自分を置くのである。

だから、或るものは、

自分のうちに矛盾を含んでいる限りにおいてのみ、

しかも矛盾を自分のうちに入れ、

持ちこたえる力である限りにおいてのみ生動的である」

認識とは

思考が客観へ絶えず、限りなく近づいていくことである。

人間の思考のうち自然を反映する活動は「生気のない」「抽象的な」運動のない、矛盾のないものとして理解されてはならず、

運動の不断の過程、矛盾の発生とその解決の不断のうちにあるものとして理解されなければならない。」