サテト~。何はともあれ、今日も記事を連発する。

当初の企画では、野球関連記事とJRA菊花賞の予想記事を予定して、自己流の視点で資料を集めて、当該レースのアウトラインと一応の結論も出していた。つまらない野球記事に手間取って、菊花賞予想の面白い視点は記事にできなかった。

日本シリーズはホークス武田投手のストレートとカーブのコンビネーションの前に阪神打線は中盤まで、パーフェクトピッチングを許し、その後、ホールドとスットパー投手にかわされ、2対1で完敗した。日本シリーズの2戦をテレビ観戦して、タイガースとホークスの現状の戦力も大体、把握できたので、競馬記事の後ほど~。

日本プロ野球と同じくJRA競馬は昔の趣味になってしまった。

しかし、大きく距離置いた、冷め切った冷ややかな視線であるが故に、密着、熱情視線よりも、見えることもある。

レースの概要と結果は予想通り、一番人気馬、ワンアンドオンリーは馬群に沈み、9着だった。

まず何よりも、菊花賞の出走メンバーは、例年に比べて、低レベルであると予想した。

その理由は順番に具体的に列記する。~独自の予想手順があると思っている。~

まず第一。有力馬の直近のレース内容。

1番人気

|

W。この馬は人気しているほど、強くなかった。「敗因は枠順」ではなく、弱いから負けたのである。

<その数値的な根拠>

第62回神戸新聞杯(GII)

芝・右・外 2400m

|

W。レースの上がり3ハロン(600m)と各馬の4つのコーナーの位置取りから、このレースは競馬専門家の指摘するような、ワンアンドオンリーが外を回って、一気に追い上げていって、直線、一端交わされた2、3着馬をゴール手前で差し返した、というのはレースの見た目、上辺だけであることが解る。

*手がかりは上がり3Fの三頭の比較にある。

1着馬、600m を35,1秒でしか走っていないのに、G前さし返された2、3着馬、各34、9秒、34、8秒である。

3Fトータルとして1着馬よりも2,3着馬が速いのに、G前でさし返されたケースの理由は二つしか考えられない。

2、3着馬がG前、斜めによれて走った場合。

もう一つ。ゴール手前で急激に失速したケース。レースの見た目は、1着馬が差し返したように見えるが、本当は

2,3着馬がG手前で急激に失速した。

その証拠はこのレースのラップタイムに刻印されている。

| 11.9 | |||

| 11.8 | 11.3 | 11.6 |

(12.4)←G前失速を想定できる数字

|

| 1.25.4←1400m通過速い | (1.37.3)←1600m通過やや速い | ||

| (1.49.1)速い | (2.00.4)速い | (2.12.0)宝塚記念級の時計 | (2.24.4)←3歳レコードに0,2差 |

W。結論。

レースは淀みなく速いラップで流れた。結果、馬群の前々にいた2,3着馬はスタミナをかなり消耗しているはずなのに、直線でも我慢して伸びたが、ゴール前力尽きて失速した。

| 3 | 1 | 2 | トーホウジャッカル | 牡3 | 酒井 学 | 2.24.4 | アタマ |

07-07-07-09

|

他方、

| 1 | 5 | 10 | ワンアンドオンリー | 牡3 | 横山 典弘 | 2.24.4 | 14-14-13-04 |

W。1着馬は16頭の馬群の後方を息を入れながら追走し、4コーナー4だから、3コーナー過ぎから早めに追い上げていったのである。この競馬内容をどう見るか評価は分かれる。騎手が早めの3コーナー過ぎから、追い出していったのか、少し仕掛けると馬が勝手に、全力で走ってしまったのか。騎手と陣営は解っているはずだ。

少し仕掛けると馬がいってしまう場合は、3000mを乗り切る、質の馬でないということだ。

騎手の早め仕掛けの判断に馬が素直に従った場合は、ワンアンドオンリーはスタミナ兼備の強い馬となる。

競馬マスコミはこの判断だった。また、中心馬をはやし立てる方が、菊花賞も盛り、馬券も売れる。

競馬の鉄則として、厳しいレースの流れの前々で競馬をし、ゴール前まで粘った馬は、後ろから息を入れながらスタミナを温存して追走し、直線で差した馬よりも評価しなければならない。

トウホウジャッカルがソレにピッタリ当てはまる。

2着馬のサウンドオブアースも、鉄則からすると、ワンアンドよりも評価できる。

>ただし、トーホージャッカルは

| 2 | 8 | 13 | トーホウジャッカル | 牡3 | 酒井 学 | 1.59.1 | クビ | 07-07-06-05 | 34.7 | (53.0) |

W。大外13番枠はローカル小回りコースでは外外を回って不利。しかし、菊花賞のたった、一ヶ月半前に、1000万条件のハンデ戦で53kgのハンデをもらいながら2着とはどういうこと?着順上位馬のハンデも軽い。

ということはローカル夏競馬の終わる9月の1000万条件のハンデ戦に相応しい弱いメンバーしか出走ていなかったということだ。それに夏の小倉の終盤のレースはコーナーの内の馬場が荒れて、外枠も大して不利にならないのじゃないかな?

*菊花賞の有力出走各馬の馬体診断の写真を週間競馬ブック、週間GALLOPEで判断すると、ソレはそれは酷いものだった。例年だと上位人気になる有力場は、それなりの説得力あり、迫力のある馬体をしているが、今年は、馬体の貧相な馬ばかりじゃないか!古馬に例えると、1000万条件の馬にしかみえない。

1番人気のワンアンドオンリーはダービー馬に相応しい馬体ではない。重厚感に全く欠けている。

この馬のことはよく知っているつもりだった。

母親のアイリッシュダンスは、夏の新潟競馬を連勝してOP入りした上がり馬で重賞レースをいくつか勝っている筈で、素晴らしい馬体をしていた。

ただ、晩成血統なのか、このときは、いまでいう4歳馬、当時では5歳馬で、中央で実績を残して、直ぐ引退した。

ハーツクライの馬体は母親に似ている。

ワンアンドオンリーはハーツの馬体と余りにていない筋肉のついていなさそうな薄手の馬体だ。

レース実況では平均ペースなどといっていたが、画面から受ける直感は、馬群が固まって、淀みない流れにみえた。

したがって、前に行く馬にとってスタミナを消耗するレースにもかかわらず、最後まで、前の馬が止まらないレースとなった。

このレースの走破時計、ラップタイムに限定すると、トーホージャッカルは物凄く長距離適性のある馬としなければならない。ただこの馬が2000~2400に出走して強い競馬ができるとは思えない。馬体、競争成績の裏づけがない。来年は古馬。写真に写る馬体では、春の天皇賞3200でも厳しいのじゃないか?その前の古馬との対戦のレースが見ものである。鍵を握るのは馬体の成長である。

| 13.0 | 25.0 | 37.0 | 49.0 |

| 1.00.9 | 1.12.6 | 1.25.0 | 1.37.5 |

| 1.49.8 | 2.02.2 | 2.14.4 | 2.26.1 |

| 2.37.8 | 2.49.4 |

3.01.0

|

| 13.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |

| 11.9 | 11.7 | 12.4 | 12.5 |

| 12.3 | 12.4 | 12.2 | 11.7 |

| 11.7 | 11.6 | 11.6 |

| 1角 | 3(1,5)14(2,10)15,9,8(4,12)(7,17)-6,18(16,13)-11 |

| 2角 | 3(1,5)14(2,10)15(9,8)(4,12)17,7-6,18(16,13)-11 |

| 3角 | 5,3,1,14(2,15)10(4,9,8)7(16,12,17)6-(18,13)-11 |

| 4角 | 5(1,2)(4,14)(10,15)(9,8)12(16,6,17,7)(3,13)-18-11 |

W。ワンアンドは道中の位置取りから、スタミナをなくしての失速とみる。長距離レースの距離適正がハッキリするのは、レースが淀みなく流れた場合で、誤魔化しは効かない。

ワンアンドに長距離適性はなかった。走っているフォームの映像から、頭が高過ぎて、首のスナップが効いていない。こうした馬は、基本的にスピード能力優先の馬である。

パドックは見ていないが、ゲート後方を周回している時に激しい発汗が目立ったのはこの馬である。

レポーターは当日の気温上昇や、普段の馬の状態の所為にしていたが、元騎手としては誤魔化しもいいところである。

3000のレース前にあんなに発汗する気性の馬は、長距離の緩いレース中、前に生きたがるのは当たり前だ。

ワンアンドの血統的背景がそうさせているのである。

武田投手は真上から投げ下ろす投球フォームからカーブ、スライダーを多投していた。

急速を落とし落差の大きく縦に落ちるブレイキングボールはスローブレイキングボール。

ソレに比較して急速のある落差の小さく縦に落ちるブレイキングボールを投げ分けている。

*米リーグの放送を聴くと、日本で云う<カーブ>は<スローブレイキングボール>として特殊球として区別。

スライダーは一般球で、ブレイキング、ボールといっているようだ。

投手は基本的にスライダーは投げやすく、スピードを殺して、大きく曲がり落ちるスローブレイキングは、試合で投げられる投手は少ない。

後に画像で説明するが、元巨人桑田真澄投手のカーブは一般的なカーブの握りでから、手首を使いながら巧妙に抜いている。空手チョップの要領で抜くという。

元中日の左腕、今中投手のカーブもコレだろう。

共に簡単に真似できるものではなく、特殊な技能がいる。

元巨人監督の堀内恒夫投手も全盛期に曲がりが大きくて、ブレーキの鋭いカーブを投げたが、幼少期の機械に挟まれた事故で、人差し指が普通よりも短かった。

現役時代の江夏豊さんが、堀内のカーブを取得しよとして、オールスターで秘密を聞き出そうとしたところ、嗤いながら、手の指を見せて一蹴されたそうである。つまり事故による疾患が普通に握ったカーブを上手く抜けるようにしたわけである。

カーブは普通の握りでは、抜きどころがポイントで、縦に割れるカーブはプロといえども、習得できるものでない。

その点、武田投手のよなドロップ系カーブは、真上から投げ下ろす投球ファームを採用すると、比較的簡単に、習得できるのではないだろうか?

**ただし、投球フォームが骨格的に変則的なので、肩を壊しやすい、と思う。

肩肘に疲れが溜まりやすいということもある。

自分に知っている限り、あのような真上から投げ下ろす投球フォームでカーブを多投した投手は、全部肩を壊した。

ソフトバンク、武田投手のスローブレイキングボール=カーブは桑田、工藤の握りと違って、手首のひねりを使わない、抜き球に徹底した握りのスローブレイキングボールで、フォークボールの変形のようなイメージのボールである。大昔の日本プロ野球の表現ではドロップである。

武田投手のスライダー=米国流に言えば、普通のブレイキングボールは、ドロップの握りを浅くして、ボールの縫い眼に指の引っ掛かりをよくしたもので、フォークに対するスプリット(握り浅めで落ちは少ないが、スピードを加味する)の感覚で投げるボールである。

武田投手の投げるブレイキングボールと桑田、工藤の投げた球の軌道に違いは、曲がる時のブレーキの鋭さが、桑田、工藤の方があるという事であろう。

スローモーションビデオがあるので簡単に握り方も解る。

引用 様々なカーブの握り方解説 http://www.kpitcher.net/curve-grip.html

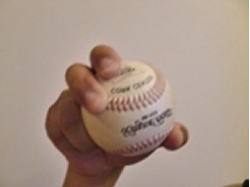

最も一般的な握り方

解説→手首をひねるカーブには適しませんが、抜く感覚でカーブで投げる場合はこの握りでも良い

問題は武田投手の投げる、比較的スピードがあって、縦に落ちるスライダー(カーブ?全部まとめてブレイキングボール)だ。

スローモーションビデオでみると、どうやらこの握りのようである。

引用 中指ではなく人差し指を縫い目に掛ける握り方です。

中指よりも人差し指中心で投げた方が投げやすい投手に向いた握り方です。

中指よりも人差し指中心で投げた方が投げやすい投手に向いた握り方です。

W。同じ抜くカーブでも上の絵より、指の掛かりはよく、抜け方はちいさくなりスピードが出やすい。

武田投手の二つのブレイキングボールは共に抜き球で、フォークボール、スプリットフィンガードファーストボールの関係と、同じ位相である。

共に球種としてはカーブ(ブレイキングボール)であり、二つのカーブの握り方を変えているだけだ。

スライダーという和製英語を持ち出して、何か全体のイメージとして魔球があるように、幻惑しているだけである。

真上から投げ下ろすという変則フォームと良い腕の振りがあって初めて、実現できる。

http://www.kpitcher.net/curve-grip6-6.jpg

http://www.kpitcher.net/curve-grip6-6.jpg

この二つの投げ分けと、急速のあるストレートのコンビネーションがあるから、的を絞らせない。

ストレートのスローモーションビデオから、打者の近辺に近づくと、若干変化しているように見える。つまり、147kmのストレートは伸びているのだ。

いつでもストライクゾーンに投げられるコントロールもある。

>阪神打線がもっとも苦手とする縦の変化と早いストレートのタイプである。

*ただし、ランナーを出すとストレートの急速は確実に落ちて、145km程度。

*クイックはできる。守備力も特に問題ない。しかし、足の速いランナーが出塁すると大きなカーブは投げづらいだろう。

**ランナーが出てセットになると、若干、【手投げの傾向は一貫】していた。ストレートに体重がのっていないので急速が落ちている。

よくみると、真っ向から投げ下ろすフォームではバランスがとるのが難しい、と解る。

簡単に是正できるものではなく、武田投手はランナーの出塁を許した時の投球に課題がある。

急速は少し落ちても、伸びのあるストレートが投げられているかどうかが鍵を握る。画面では解らない。

打席の構えは懐が深くて打てる雰囲気をしている。実際にセカンドに良い当たりを飛ばした。

DHのパ投手としては異例のことである。

>二つのカーブを打つ打法は限られてくるのじゃないか?

狩納、西岡がヒットした、払うような打法である。マートンのような典型的なレベルスイングでは芯に当てづらい。

>次回の対戦も、武田投手が同じ調子で投げるとキビシイ戦いになる。

セリーグには全くいないタイプなので慣れる必要がある。狩納は二軍戦でかなり対戦した経験があったのじゃないか?

>しかし、手も足も出ない投手ではない。慣れていないということもあり、隙はある。

ランナーを出すと局面は変わってくる。

ソフトバンク打線は速球にシャープなスイングで対処できる選手が多い、とわかった。

能美投手が打たれたのは全部、ストレートだった。能美投手の出来は巨人戦よりはるかに良かった。よく投げた。ザトペック投法で1,2,3のテンポで投げ込むので、撃つほうも1,2,3の間合いで対処できる。

次回の登板でも3点は覚悟しておいたほうが良い。

安藤投手に代わって、キッチリと押さえ込まれたのは、1、2,3能美投手と1、2の~3の安藤投手のテンポが余りに違い過ぎたからだ。

1,2戦でソフトバンクリリーフ投手の主要メンバーは全部登板した。駒は揃っていると見たが突出した投手がいないようだ。

2戦目の元ヤクルト五十嵐、サファテは荒れ球で、相手を完全に押さえ込める状態になく、隙はある。

五十嵐はやはりヤクルト時代が球が走っていて、良かった。フォークボールを投げていた。高めの球が伸びていなかった。お辞儀をしていたストレートもあった。かつてのフォークの代わりに投げている球種をナックルカーブなど称してしているが、カーブの投げ方解説画像にあるように、特殊なカーブの投げ方で、球種としては、ナックルボールのような不規則変化はせず、カーブそのものである。

カーブの握り方4。スローモーションビデオにはっきりと写っていた。

何か秘儀があるように言葉で幻惑するのがプロ野球の世界である。

サファテの決め球はフォークでそこまで持っていくために、いろんなコースにストレートを投げ分けている。コレが投球パターンだ。

*ボール球に手を出さないことと簡単にいえるが、速い球に対するバッターボックスでの実行は難しい。

そうすると、第7戦までもつれ込むという前提にたてば、ブルペンは、安藤、福原、松田、高宮、オスンファンの5人で回さなければならない。

だから、オスンファンを大事に使え、といっている。

>阪神の先発5番手投手は不在である。アノ左腕は、球種少なく、緩急がつかない。カーブを投げる時に極端に投球フォームが緩む(見せ球)。コレは二軍投手によく見かけるタイプである。

ソフトバンクの先発投手陣の全容を無視すると、

ヤフオク、ドームの三つ連戦のうち、第三戦目を任せられる先発投手の事実上の不在ということになり、負け試合を覚悟しなければならない。

そうすると、2勝を確保しなければ、ヤフオクドームでソフトバンクが王手を掛け、甲子園に戻ってくる事態が想定される(藤波、岩田で2勝したい、虫の良い話だろうか)。そういう意味でも大隣のピッチングに興味がある。

打線は水物である。

*阪神サイドから見ると、スタン相手であれば、3~4点は取れて、乗せてしまった武田にはまた苦戦すると仮定して、ソフトバンクのその他の先発陣の力量が鍵を握るが、CSシリーズで好投している大隣が崩れるとは想定しづらい。

藤波晋太郎、岩田のヤフオクドームは、どうなのかということもある。