第3章 拡大する「反米 謙米」包囲網

<NOといったフランスへの陰湿なパッシング>

要するにべう国は国内政治が外国を罰しているわけだが、そのヨーロッパの友好国に対しても容赦はない。

当時ニューヨークのフランス料理店は軒並み客足が落ち、フランス産ワインは全く売れなくなった。フランス人のシエフが生命の危険を感じて身を隠さなければならないほどになった。アメリカ人のやり方に疑問を呈しただけでそんな状況になるというのも、アメリカ人の許容度が極めて小さくなっているということの証左である。

「アメリカはできたばかりで歴史がありません。できあいの騎士物語や十字軍物語を流用するわけには行きません。それに指摘するような軍事的栄光の物語を作り出さなければならない。

ナショナルアイデンティティーを強化するという戦略上の必要から、数少ない戦闘経験を過剰に物語化したこと、その所為で戦争に対するアレルギーが押さえ込まれたこと、コレは前提として踏まえておくべきことでしょう。

(W。1、ヨーロッパ移民の集住して、原住民との「戦争」しながら←市民社会に内在する暴力性、

2、封建時代を通過せず、いきなり近代から始まった歴史、始原、固有の民主主義を原点に作り上げられた人工国家←国民国家形成の物語創造の強烈な欲求必要性。

4、資本と賃労働の原理が純粋に貫徹できるが故、の資本主義急成長から、純化した高度な金融資本主義への最速の発展は世界市場の再分割戦への乱入を必然化し、

米国人の最多の戦死者を見たのは南北戦争、つまり米国人同士の殺し合い。このときの死者が62万人(ただし80%が病死)。

第一次世界大戦の米国の死者は5万3563人ですが、全世界での死者は1300万人といわれています。

第二次世界大戦の米国の戦死者は29万人。全世界の戦死者は測定不能ですが、7000万人ぐらいといわれています。(W。ロシアの死者が最多で2000万人、ヨーロッパ戦線において独自の力でナチスに反撃しベルリンに進行したソ連軍の果たした役割は大きかった。コレが戦後世界体制に大きく影響を与えた。)

真珠湾攻撃を除けば(3000人死亡)、米本土への攻撃はなかったわけですから、太平洋戦争で米国の非戦闘員にはほとんど死者がいません。

にもかかわらず、米国の戦況のほぼ改訂した戦争末期に原爆投下に踏み切ったのは米国将兵の戦死者をこれ以上増やすことに世論から強い不満があったからだといわれていますW?。

そして二発の原爆で、太平洋戦争での米国の全戦死者数より多い30万人の日本人【ほとんど非戦闘員】が殺されました。

このあたりの『計算の狂い』がアメリカの戦争観の際立った特徴のような気がします。

どの国も自分の受けた被害は過大に評価し、他人に与えた被害は過小に評価するものですが、アメリカはどうもその程度が尋常でない。

>そこには戦争によって生身の非戦闘員が殺傷され、都市が念じんし、文明が壊滅するというリアルな事実を自分自身の国土の中では一度も経験したことがないという歴史的事実が関与しているように想われます。

W。この言葉は今の日本国民と無縁でない。

<そして日本以外に誰もいなくなった>

<今や武力のみがアメリカの頼り>

アメリカの軍事力は、今なお世界で圧倒的に強い。アメリカはベトナム戦争の敗北を反省し、湾岸戦争の頃から強力な通常兵器の開発を進めてきた。つまり核兵器は実際には使えないから、事実上、軍事力の差にならないことがわかった。アフガニスタン戦争に介入したソ連も通常兵器同士の戦いでは10年たってもアフガニスタンゲリラを制圧することができず、多大な犠牲を払って撤退せざる得なかった。

~その結果誕生したのが、超大型特殊爆弾や、地下塹壕破壊用特殊爆弾である。

こうした通常兵器の開発で、ロシアと中国は完全に後れを取った。両国はアフガニスタンとイラクで~凄まじい破壊力を見せ付けられて、今時分たちが所有している通常兵器ではアメリカに太刀打ちできないことを悟った。

しかしキャッチアップするには10年以上かかるため、とりあえずロシアも中国もアメリカに逆らうことを止めた。

もう一つの要因がウォールストリートの金融帝国だったが~ブッシュの8年間で崩壊。

シリコンばれに代表されるIT企業群の強さは今でも世界を牽引するパワーを有しているが、それらの経営者の多くはロシア系や中国系などであり、基本的にワシントンとは距離を置いており、誕生と同時に世界化してしまう特徴を持っている。つまりアメリカ政府のために、と考える経営者はシリコンバレーには少ない。

むしろ中国政府に協力して、インターネットの情報検閲を可能にしたりする柔軟性を持っている(W,とんでもないことだ)。

世界を深化させる世界が市場である、というのが彼等の心情であり、アメリカ一国主義入り込む余地はほとんどない。

第4章 アメリカンジャーナリズムの落日

<金持ちになって世界に興味を失った>

彼らがガラッと変わったのは、自分たちが金持ちになったからだ。(このことは、取材時に彼らがおごってくれるレストランや、そこで注文するワインによって、いわば物理的に感じることができた)

アメリカはクリントン政権前半の【93年~96年】のITブームにより、インターネット関連の新しい発明、新しいビジネス、新しい企業のほとんどがアメリカ発となり、21世紀情報化社会はアメリカの支配下という状況になって、アメリカ経済は復活し、一時はダウ平均株価が1万2000ドル(W100万円?)に舞い上がった。

その結果ジャーナリストたちも<401K族>になって確定拠出年金で資産運用し、持てるものの仲間入りをしたために、関心が国内だけに向かって世界にはまったく興味がなくなり、個人意的な意識として、『株価を上げるものは、全て全だ』『アメリカの反映を脅かす者は、全て悪だ』という発想を持つようになってしまったのだと想う。

<親イスラエルか否かで二極化>

<第三次世界大戦にも圧勝>

アメリカは20世紀に三つの世界戦争を体験して、3戦3勝している。

問題は、三つの世界戦争を体験した結果、アメリカ型民族国家を維持していくために、常に<仮想敵>を必要とする体質になってしまったことである。

つまり、アメリカの新年である『自由』と『民主主義』に対立するものはコレだ、というものを必ず定義するようになったのである。

<敵国なき時代>

9,11テロを目の当たりにしたアメリカ国民の『わたしたちの安全を守るためなら、どんなことをしてくれても結構です』という圧倒的な世論を背景に、国土安全保障省という巨大役所が誕生して巨額の予算がつき、テロ防止産業、セキュリティー産業が出来上がってしまったからである。

今や、テロ防止産業はドンドン増殖し巨大化している。~~そういうIT機器を作っている会社に注文が殺到しているのだ。

<セキュリティー対策はもう元に戻せない>

しかも『テロとの戦い』に20世紀の戦いのようにおわりはない。例えば、太平洋戦争は日本が無条件降伏して終わった。冷戦はソ連が自己崩壊して終わった。敵に日本やソ連のような固有名詞があれば終わりはあるかも知れないが、テロリストは抽象名詞だから、<テロとの戦い>はエンドレスなのである。

<ホームレスマネーをどうするのか?>

世界を徘徊している約6000兆円の(そのうち約3000兆円は今回の危機で失われている)のホームレスマネーを放置しておいて良いのかという問題である。

アメリカはこの15年間、金融を解放することによって世界中のお金を取り込み、ソレを自由に加工して様々な金融商品に化けさせてきた。その化け方のひとつがサブプライムローンを小口債権化して組み込んだ資産担保証券で、それが全世界に広く再販売される時に全く規律がないのである。

<金融版どく入り餃子と偽ブランド>

<余ってり米はなぜ高騰したか>

巨額の資金運用を任されたヘッジファンドは、顧客から期待された高い利回りを出すため、金融商品だけでなく、不動産そのものや、金、原油、穀物、の先物内、お金に換算できるものであれば、何でもかんでも手当たり次第に投資し始めた。その結果、商品先物取引の世界では、原油と穀物が同時に影響を受けた。

輸入国は慌てた。アフリカで暴動がおき、フィリピンでは50万トンを他国から買い付けようとして政府が掛け釣りまわったものの37万トンしか集まらず、パニックが広がったのである。

<食料高騰の連鎖をルール必要>

この問題に対する答えは非常に簡単だ。

人の命に関わる食料だけは投機に対象にしてはいけない。

ラテンアメリカ端方15カ国~豊穣と貧困の世界~鈴木孝壽(こうじゅ)著

*元松下電器産業海外担当常務取締役。

快書である。こういう本は滅多にお目にかかれない。トランジスターの海外セールスマンだったと自称する著者の独自の視点から書かれラテンアメリカ諸国の特徴を浮き彫りにした書。得意分野の美術、文芸文化には深入りして論じている。幅広い知識、外に向けて好奇心旺盛。得意分野については、専門家顔負けのハイセンスの知識がある。

日本の高度経済成長の一端は、こういうヒトたちに、よって支えられてきた、と何とな了解したような気がした。

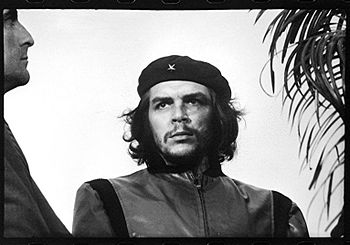

「195年11月、世界の新聞は一斉に、チェゲバラは、どこに埋葬されたのかという記事を掲載した。

最後の言葉は、『撃て卑怯者たち!』だったという。

死体はワックスでデスマスクをとり、外国人であるため諮問照合用に一方の腕を切断し、身につけていたロケットーキリストの絵と彼の栗色の紙が入っていたーを外した。

翌日のことだが、このデスマスクと切断された腕について大スキャンダルが発生した。なんとゲバラに対する掃討戦を指揮した一人であったはずの内務大臣アントニオ、アルゲレスが、それらの遺品を知人の壽あー名リストに託してキューバに密輸し、カストロに届けさせたのだった。

『百年の孤独』の内容はコロンビア、カリブ海沿岸地方の奥地と想われる土地に逃避行して、新しい村を作り上げたブエンディーア一家という男も女もとっぴな、ソレでいてラテンアメリカのヒトとして実に存在感のある人々の栗広経る日常の出来事、家族関係、言い伝え、憎悪、愛欲などを、ココのエピソードを繋ぎ合わせて細部まで綿密に描写したものである。~しかし、せべてが常道を逸した奇矯な物語ではなく、新しい文明の侵入、国家権力の介入、外国資本のバナナの異常での労働者強制使役、反抗者への弾圧という歴史的事実を誇張というデフォルメを行って非現実的なエピソードに仕立て上げてしまうのだが、それらが却って鮮明な現実感をもって迫ってくる。

>想像力は空想ではなくて、現実を加工する道具であることが改めて理解できるのである。

~ブエンディーア一家は。既に村から町に発展していた土地諸共交配した事前の元の姿に戻されてしまう。

すべては自然の循環として回帰し、再生されるという。

この一族の野蛮にも原始的にも見える生活、本能のままにぶつかり合う男と女の関係など、ラテンアメリカ大陸に繰り広げられている日常と現実は、ビックリするような事物で一杯なのである。人々はそんな現実に直面して生きている。

この物語はラテンアメリカのどこにでもある情景であり、人々なのである。

一族の最後の男は、家が崩壊していくとき大声で叫んだ、『くそったれ』と。理解力を超えた桁外れの自然の中に圧縮されたようになって循環し続ける人々は、このようなスケールの大きな孤独を行き続けているのである。

祖先がやってきたというヨーロッパの精神世界からかk絶した世界で、「区沿ったれ』と叫びつつ、土着の現実生活を引き釣りながら自然に回帰し、再生を繰り返しているのである。

「彼にとってもっとも情熱をかき立て、今日あるものを濃縮させたものはジャーナリズムである。

~同じ程度に、この作家に際立った影響を与えていたのは、映画的手法である。一時期の彼の心を占めたのは映画製作であった。映画は文学よりも数段可能性に満ちた芸術として憧れその中で仕事をするために当時のラテンアメリカ唯一の映画産業都市メキシコシティーに移り住んだ。

映画は、工業的様式を最重要の条件として製作される間は芸術ではないし、良質の娯楽でもないといって、文学に再転換したあと、大ヒットを飛ばした作家の作品の数々には、却って映画的手法によって攻勢されたと思える情景が多いことに気づくし、映画の脚本と思える様式の小説も現れるし、作品の中の人々の動きはカメラに従っているようにも思えるものも多い。映画的視点と構図というものが、彼の想像力に欠かせないものに見えてくるのである。

~映画と作家の関係は、誤って結婚した夫婦のようなもので、県下で一杯であるが、又仲直りするといわれている。

どうやら、マルケスの作品から映画の影を消し去ることは不可能のようだ。」

W。こういう自分の得意分野になると15カ国探訪などお構い無しに、深入りする。ついでにチェゲバラも飛び出す。ちょっとお目にかかれない本なのである。しかも、大きな定点で俯瞰しているかのようで、南米各国の其々の個性が浮かび上がってくるのは、ウィキペディアでチェックするよりも、何となく解りやすい。ラテンアメリカ15カ国それぞれが個性的な国である、とわかる。

W。なかなかしゃれた読み物である。普通、各国紹介読み物は、こういう視点で書かないものである。売れたいという欲が優先するから、どうしても書き方は限られてくる。

このヒトの手法を敢えて言えば、開高健スタイルである。しかし、開高健さんが紀行文を仕上げる場合、やはり読者を念頭に書いている。このヒトの場合、読者は余り念頭にない。自分のなかに、書きたいものが余りにもありすぎて、それに従って、書いているのである。松下電器ではなく、作家か学者さんでも良かった。

再び革命の戦いへ、そして死 ウィキペディア引用

コンゴでは喘息を再発、発作に苦しめられるようになり、

1966年11月、ウルグアイ人ビジネスマンに変装して現地に渡る。

さらに、元親衛隊中尉クラウス・バルビーを顧問としたボリビア政府軍が、冷戦下において反共軍事政権を支持していたCIAと米軍特殊部隊「グリーンベレー」から武器の供与と兵士の訓練を受けてゲリラ対策を練ったため、ここでも苦戦を強いられる事となる。農民とは異なり、6月24日にカタビ鉱山では鉱山労働者がゲバラを支持する動きを見せるも、先手を打った政府軍がシグロ・ベインテ鉱区でサン・フアンの虐殺を行って労働者を制圧すると、ボリビア国内勢力からのゲバラへの支援は事実上失われた。

1967年10月8日、20名前後のゲリラ部隊とともに行動、アンデス山脈にあるチューロ渓谷の戦闘で、ガリー・プラド大尉率いる政府軍のレンジャー大隊の襲撃を受けて捕えられる[12]。部隊を指揮していた“ウィリー”シメオン・クバ・サラビアとともに、渓谷から7キロほど南にある村イゲラに連行され、小学校に収容された。翌朝、60キロ北のバジェグランデからヘリコプターで現地に到着したCIAのフェリックス・ロドリゲスがイゲラで午前10時に「ゲバラを殺せ」を意味する暗号「パピ600」の電報を受信[13]。午後0時40分にウィリーがベルナルディーノ・ワンカ軍曹[14]にM1で銃殺された後、午後0時45分、政府軍兵士のマリオ・テラン軍曹[15]に右脚の付け根と左胸、首の根元部分を計3発撃たれたが絶命せず、最終的には別の兵士に心臓を撃たれて死亡した。死亡の証拠として両手首を切り落とされ、遺体は無名のまま埋められた[16]。

銃撃を躊躇する兵士に向けて放った「落ち着け、そしてよく狙え。お前はこれから一人の人間を殺すのだ」が最期の言葉であった。

死後の影響と「帰国

*ジム・フィッツパトリックによる『英雄的ゲリラ』

「Jim Fitzpatrick (artist)

Jim Fitzpatrick is an Irish artist famous for Irish Celtic art. Perhaps his most famous piece is his iconic two-tone portrait of Che Guevara created in 1968 and based on a photo by Alberto Korda.

↓

Guerrillero Heroico

Guerrillero Heroico (English: "Heroic Guerrilla Fighter") is an iconic photograph of Marxist revolutionary Che Guevara taken by Alberto Korda. It was captured on March 5, 1960, in Havana, Cuba, at a memorial service for victims of the La Coubre explosion.

↑

Guerrillero Heroico - Alberto Korda's famous photograph of Che Guevara

コロンビア国立大学の広場

「思想的にはラテンアメリカ解放の英雄、シモン・ボリーバル、ホセ・デ・サン・マルティン、ホセ・アルティーガス、ホセ・マルティ、アウグスト・サンディーノらのアメリカ主義の系譜を引き継ぎ、同時代に同じ南米で生きたチリの革命家サルバドール・アジェンデとは、お互いを敬愛し続けたといわれた。また、ボリビアの山中で活動していた際にはトロツキーの全集を読んでいた。

レジス・ドゥブレ http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AC%E3%82%B8%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%83%89%E3%83%96%E3%83%AC

カミロ・シエンフェゴス

エルネスト・フレディ・マエムラ(Ernesto Freddy Maemura,またはErnesto Freddy Maymura、1941年10月18日 - 1967年8月31日)は、日系ボリビア人の医師、革命家。フレディ前村、フレディ・マイムラとも表記される。

1941年10月18日、前村純吉(まえむら じゅんきち、1893年 - 1959年、鹿児島県南九州市(旧揖宿郡頴娃町)出身)の次男としてベニ県トリニダに生まれる[1]。 17歳で共産党青年組織に加入。トリニダ市政の腐敗を糾弾し、市長を汚職容疑で告発したため、投獄される[1]。 1962年、キューバへ奨学生として留学[1]。 1966年11月、チェ・ゲバラに参軍。偽名でボリビアへ入国し、反政府ゲリラに拠る[1]。『ゲバラ日記』では、エルネスト、エル・メディコ(医師)と言及される。 1967年8月31日、渡河の最中、政府軍の待ち伏せ攻撃に遭い負傷。死亡した他のゲリラ兵士についての身元確認要求を拒否したため、政府軍により銃殺。25歳没

「その写真は

「その写真は