地球プレート図 プレートテクトニクス 大陸が移動する 地震発生源

W,世界の地震地帯(国)⇒南北アメリカ大陸8チリ、ペルー、エクアドル、中米諸国南から(コスタリカ、ニカラグア、エルサルバドル、グアテマラ)北米カリフォルニア。

キューバを除くカリブ海諸国(ドミニカ国、ドミニカ共和国、トリニダードトバコ。)

ドミニカ国 奄美大島 英語 (イギリスより1978年に独立)アフリカ系86.6% 混血9.1% カリブ族2.9%

ドミニカ共和国、九州+高知県~~台湾は九州よりやや狭い人口2300万、九州1400万日本の人口密度の2倍~~ スペイン語 (スペインより1865年に独立)混血73% ーロッパ系16% アフリカ系11%。日本フィリピン台湾インドネシアニュージーランドトルコギリシャアイスランド。アフリカが人類発祥の地であった要因は「天変地異」の日常生活及ぼす影響が少なかったらだ。

********************************

宇宙史-地球史ー人類史(切り離して考えられない)地球史から記事を始めようとしたが断念。いづれにしても地震系の情報は一般人にとってその規模が一生を超えるスパンを問題にしているので想像力を駆使して対処する必要がある。地震列島の歴史を背負ってきた日本人は列島の宿痾を直視しないようにしてきた。鴨長明「方丈記」を超える境地はなかった、という不思議。

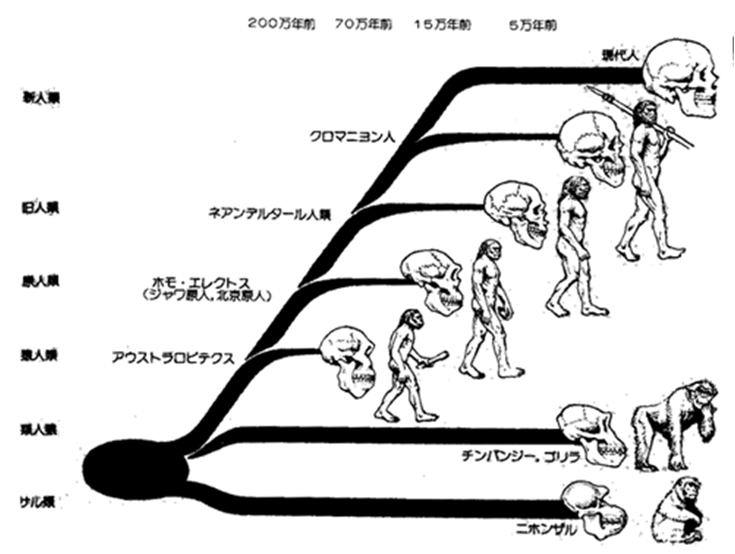

*********人類史のしてんをリアルにするためにクロマニヨン人をとりあげる****自分にとって新説だった。*****

引用

「現在ではクロマニョン人を、現世人類と合わせて解剖学的現代人(英語: anatomically modern human) (AMH) と呼ぶことがある.

後期旧石器時代に属し、約4万 - 1万年前のものと考えられる。

⇒W日本列島であれば縄文人の時代と重なる。もちろんクロマニヨン人はヨーロッパなのだが。***

「骨格が頑丈で多くの点で現代人と似ている。コーカソイドの直接の祖先である可能性が高い。⇒W初耳だ。

「180センチメートル前後の長身、頭が大きく、直顎で、頤(おとがい)が見られる。」

⇒W.言語を操った、ということかな?

なお、下図の時期と今では気候や地理的条件が違う。「第四紀の氷河時代(約200万年前より約1万年前まで)地球温暖化と共に大型動物の狩猟ができなくなって滅びた、という。現生人類と共存していた可能性がある。なのでコーカソイドに遺伝子継承となっているのか。

W。下図によればネグロイドとアジアのモンゴロイドとは遺伝的に遠い。骨格が違う。

変動ゲノムワイドパターンから求められる51集団の遺伝的系統樹 Science vol319(22 FEBRUARY 2008)

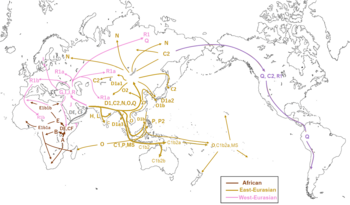

Y染色体ハプログループの拡散と人種。褐色がネグロイド、青色がオーストラロイド、黄色がモンゴロイド、桃色がコーカソイド

W。日本語の解説と下図のアフリカン(アフリカ南部)、東ユーラシアン(モンゴロイドと東南アジア⇒オーストラリア大陸、南太平洋、西ユーラシアン(中東、ヨーロッパ)の3大分類とは違っている。

********************************************************************************************************************************************************************************************

インド洋でプレートが分裂中? | Nature ダイジェスト | Nature Portfolio

W。難しい理屈ではない。当たり前の現象。インドネシアスマトラ島で巨大地震が起こる要因が解る。

「インド・オーストラリアプレートの内部で少なくとも4つの断層が同時に破壊され、マグニチュード8クラスの地震が2時間の間隔で2回発生した。⇒W。反俗日記過去記事。横ずれ断層は4分割する応力がかかる。それがプレート規模で発生中なのでインドネシアの地震源は4プレート列島集合の日本と同じくアブナイ。

インド・オーストラリアプレートの内部で変形が始まったのは約1000万年前だった。

このプレートは北に向かって移動しているが、

>インド側部分はユーラシアプレートに激しく押しつけられており、

>ヒマラヤ山脈が隆起してインド亜大陸の動きも遅くなっている。

*****

>一方、プレートのオーストラリア側部分は、何の障害も受けずに前進を続けている。

@このようなアンバランスのため、インド・オーストラリアプレートには張力によるねじれが生じ、中間のインド洋部分でプレートが引き裂かれつつある、と考えられている。⇒W.大きな視点から見ると横ずれ断層ではなく捻じれだが、部分で見ると時間差で横にずれている。

******************************************************************************

キーワード 1億3000万年前 イザナギP(北進)

>すでに1億8000万円1億3000年前から日本列島構成陸地は大陸Pと海洋Pの境界線上にあった。地震多発。周囲が浅い海の南部日本列島組成(島!である。)が北方向に移動。

キーワード 7000万年前 中央構造線

↓ ↓

***********W。右から左に地質年代経過。

W。日本列島から恐竜の化石は出土。日本海側が多いのも上図(1)から頷ける。太平洋側は付加体が多い。

1億6500万年もの間続いた恐竜時代

*ジュラ紀・・・約2億1200万年前~1億3000万年前

*白亜紀・・・1億3000万年前~6500万年前 6500万年前、恐竜は忽然と地球上から姿を消してしまった。小惑星衝突説が有力。イリジウムは地球外起源物質。衝撃は核兵器数千個分であったと推測

↓ ↓

引用

「 フォッサマグナの誕生

この地域は数百万年前までは海であり、地殻が移動したことに伴って海の堆積物が隆起し現在のような陸地になったとされる。

原始の日本列島は、

現在よりも南北に直線的に存在して、アジアに近い位置にあったと考えられている。

>約2000万年前に、プレートの沈み込み

に伴う背弧海盆の形成が始まった。これによって日本海が現在のように広がり、日本列島もアジアから離れていった。

背弧海盆の形成

海溝にプレートを巻き込む力に対する巻き返しの反発力で生じたもの

https://www.jamstec.go.jp/j/about/press_release/20180226/」

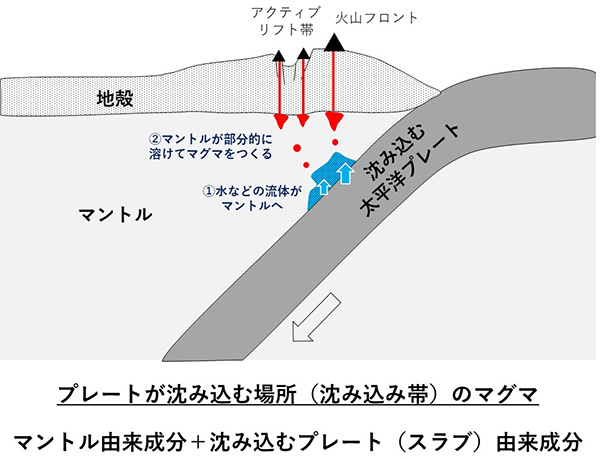

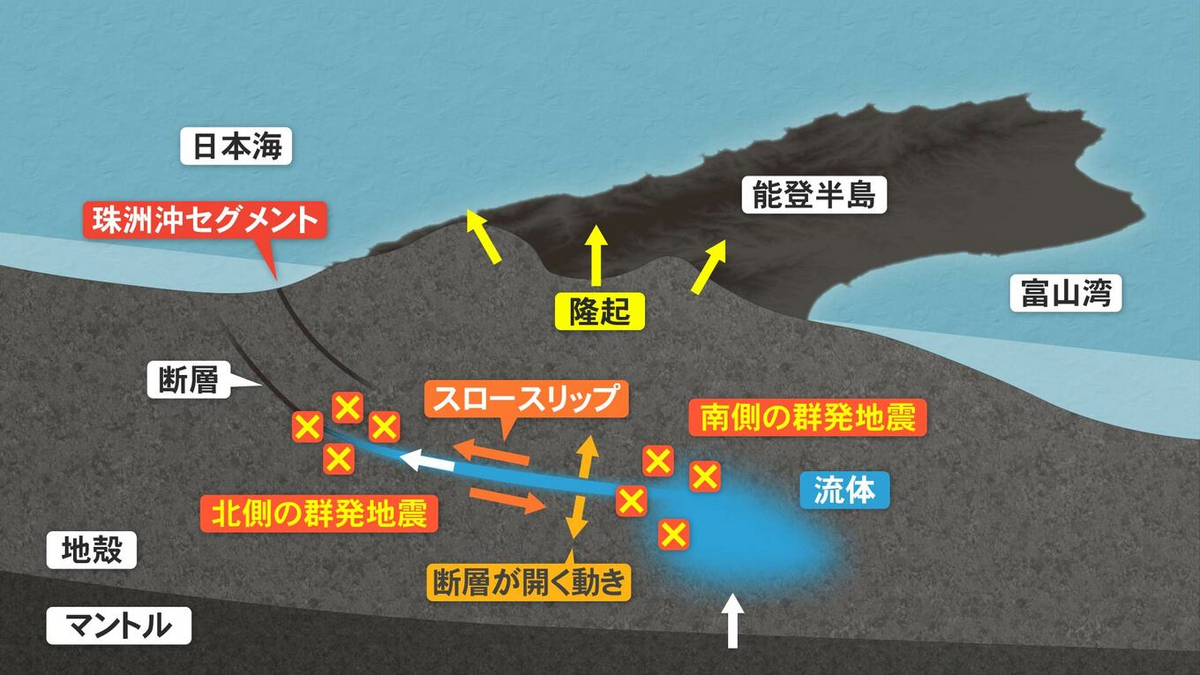

W。能登半島地震と東日本大震災の関連を指摘した解説文を挙げた。下図①②の能登半島地震の応用編。能登半島珠洲市地下深部の東京D24杯分の巨大流体の発生理由。富山湾の海水浸透。東日本大震災を契機とする水分含有のプレートの長い年月をかけた能登半島地下への進出から下の原理による水分発生。

**********

**************************

ホッサマグナの説明の続き

@ドラステックな構図だ!

↓ ↓

ただ、日本近海の海溝は向きが異なる南海トラフと日本海溝の2つだったため、

>日本列島は中央部が真っ二つに折られる形でアジアから離れた。

折れた原始日本列島の間には

******

>そして数百万年前、フィリピン海プレートが伊豆半島を伴って日本列島に接近した時に、真っ二つになっていた列島が圧縮され始めた。

>この時、間にあった海が徐々に隆起し、新生代の堆積物は現在陸地で見られる地層になったと考えられている。

**********

***************************************

以下大事な箇所。

>ほかにも大学退官のセンセイが指摘する高知県の漁港の古文書などで検証できる。

紀伊半島は約100年ごとに大きな地震がある。

地震の度に2mほど隆起しては元に戻ることを繰り返しているという。

⇒W。上記の現象には専門用語がある。古文書の参照だけで南海トラフ由来の地震、周期説を唱えているわけではない。

⇒w。予測では1946年南海地震から沈黙。ストレスたまり解放される時期は2030年+ー5年。南海トラフ由来地震は東海、西日本一帯は古来から人口多く、歴史地帯。一番、様々な古文書の記録が保存されている。それの重複する漁港のなどの上昇と復旧沈下周期性の間隔もほぼ同じ。

***************************************

***************************************

W。以下は非常に興味深い、説得力のある学説。反俗日記の過去記事で取り上げたときは簡単説明過ぎて地盤と水、圧力の関係の原理が解らなかった。

>能登半島で2024年1月1日大地震以前に現地調査が進行していたが、強い警告を出すまでに至らなかったようだ。南海トラフ現地の現地調査は2018年から開始されているが海洋地下深度の確保に苦労しているようだ。

W.下の長ったらしいタイトル記事に載せた能登半島地震の絵図がやっと理解できた。

地底のTドーム23杯分の流体は岩盤の隙間に流体が入り、浮力や圧力が高まって岩を破壊することでゆっくりとした地殻変動を引き起こして断層がずれ、次々と地震を起こし、大地震発生源の活断層のある能登半島沖に拡大。「活断層が隣にあるということは、隣で火事が起こっているのと同じような危ない状態であることは間違いない」だったら付加体列島住民の地の底は火事だらけ。五輪だ!万博だ!と華美に走るのは地歴忘本能の列島原住民の宿痾。

W.能登半島の南側でスロースリップ。下の絵図、解説文では理解できなかった。

それで下図でなんとなく解ったような気になった。

W。下の詳しい理論を知って初めて解る絵図と解説文だった。解りやすく書くのは難しい。

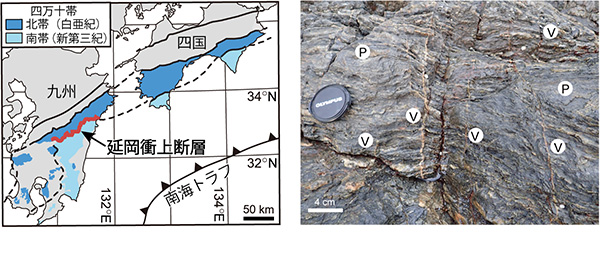

延岡の海岸に残された“痕跡”

──このほど、地震と、地震が起こった場所にある水圧の関係について、論文として発表されました。「地震と水の関係」に着目するというのは、地震学の素人には意外な印象があります。

「

──調査をおこなった宮崎県延岡(のべおか)市の海岸には、その“痕跡”が残されている。

「はい。数千万年前というたいへん昔のことですが、当時南海トラフ地震クラスの地震が起きた跡であると、多くの研究者によって支持されているのが『延岡衝上(しょうじょう)断層』です。延岡の海岸に露出しているこの断層は、南海トラフ地震のような地震が当時起こったプレート境界付近でできたものだといわれています。

>現場に行ってみると、『石英脈』(石英によってできた鉱脈)がたくさんあるのがすぐにわかります。石英脈がたくさん残っていることから、水の研究をするのがいいのではないかと考えたのです」

「延岡衝上断層の、特にメインとなる断層の周辺を調査すると、白い筋がやたらめったに見える。それらすべてが石英脈ですから、そこにはたくさんの水があったということを示しています」

「白い筋が石英脈ですが、石英脈は、岩石がパカッと割れたところに石英が入ったことを示しています。

ズレているのではなく、パカッと割れるということが、断層の物理学では非常に重要です。そういう箇所が数多く存在するのが、延岡衝上断層の特徴なんです。

シリカでできているクオーツ(石英)は地球の地殻の70%ほどをつくっている鉱物ですが、

]地震が起こる地下8kmから10kmでは、200~250℃という非常に高い温度環境においてシリカが水に溶け込んでいます。

ここで地震が起こると、まわりの岩石が割れて、シリカが溶け込んだ水がその割れ目に入り込んでくる。そして、水が通る際には、シリカが石英として沈殿して隙間を埋めていきます。

つまり、石英脈の存在は、地震が起きた際に生じた亀裂に水が通ったことを示している。

>そして、大きな地震が起こる場所には、水がたくさんあることがわかっています」

雨の日にタイヤがスリップしやすい理由

雨が降ると、道路がスリップしやすくなりますよね。それが示すように、水は摩擦を小さくします。

地震の場合も同様で、岩石と岩石のあいだの摩擦を小さくする水の存在が関連している

>地震を起こしやすい地下8〜10kmの場所に水が多く存在していたことがわかります」

「地震はもともと、『地中で岩と岩に力がかかってズレる』ことからスタートする現象です。

一方で、岩どうしの圧力だけではなく、水圧というまた別の現象による影響にも、地震を引き起こす可能性があることに考えがいたると、力の研究というのは、岩石と水圧の両方に取り組む必要がある。

そのことに、現場の石英を見て気づいたので、水圧を見ていこうという方針が生まれました」⇒W。南海トラフ観察では圧力計もトラフに埋めている。

ポイントは圧力

W.ここから先は常識では推し量れない科学の分野。

「もう1つ、別のたとえでご説明しましょう。ゲームセンターなどにあるクラシックな遊具『エアホッケー』はご存じですよね。エアホッケーで互いに叩き合う『パック』は、なぜあんなに勢いよく滑っていくか、わかりますか?」

「パックがあれほど勢いよく滑るのは、台の下から空気を出して、パックを浮き上がらせているからです。強力な空気の圧力で浮き上がったパックは、台との摩擦によって減速することなく勢いよく滑る。

もうおわかりですね。これを地震に置き換えると、パックが揺れる地盤、空気の圧力が水圧にあたるということです」(宮川さん)

──えっ! 水圧で地盤が浮いてしまうんですか!?

>ぴったりとくっついていた断層を引きはがすような力、すなわち水圧が大きな地震を引き起こす一因を担っているのだろうと考えています。

>水圧が高く、岩と岩のあいだが開くほどの水圧が効いていた──。その痕跡が、石英として残っているということが、今回の私たちの研究の要点です」(宮川さん)

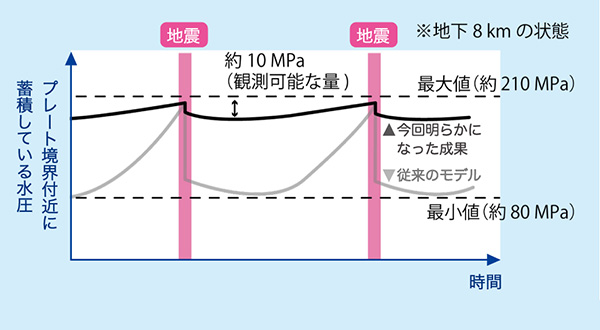

地震発生後の「水のふるまい」

「概念としては、地震に水を絡めたモデルは古くからありました。しかし従来のモデルでは、水圧は地震発生後に、いったん大きく下がるだろうと考えられていたんです。エアホッケーの例でいえば、パックがいったん浮いて滑った後は、空気による圧力を失って、パックが台上にペタンと落ちるイメージです。

ところが、断層のまわりに染み出した水の痕跡=石英脈を、長さや幅、向きなどからたんねんに調査してみると、断層が動いた後も、水圧はある程度、残ったままになっているのではないかということがわかってきました」(大坪さん)

「もし、地震の後の水の圧力の変化が大きくなるようなら、残った石英脈の幅が広かったり、長さのばらつきが大きくなっていたりするはずです。しかし、それがある程度の長さや幅に収まっていたり、方向がそろっていたりする。

すなわち、石英脈の厚さや長さ、向きによって、『過去の地震でどういう力が働いたのか、どのくらいの水圧があったのか』を追跡することができるのです。それをモデル化していきました」(宮川さん)

水圧の変化

以下の解説で能登半島群発地震、特に2023年5月の大きな地震(この時点で珠洲市地下深くに巨大な流体の存在は検知されていた~電気の伝導率の違い~~半島北部への移動も解明されていた~~~)と2024年1月1日の半島北部の東京D24杯分の流体の役割が理論上は明らかになった~~半島沖の活断層を刺激~~この活断層が震源地となった。

──なんだか恐ろしい話ですね……。それはつまり、南海トラフ地震の周期が短くなるということですか?

「そうではありません。地震発生の周期は、古文書にも残っているように、100〜200年ごとに起こることに変わりないんです。

今回の研究からいえるのは、

>一般的に、大きな地震の後には(W.能登半島群発地震、2023年5月⇒2024年1月1日のケース、)滑った地中の水はパッと散ってしまって水圧が大きく下がると考えられていたのが、

>じつはそうではなかったということです。先ほどのたとえでいえば、地震周期のあいだ、エアホッケーのパックはずっと浮いたままだった。つまり、ちょっと押してやるだけで、すぐにまた滑り出すことがわかったのです」(大坪さん)⇒W.能登半島の続発地震のケース。******南海トラフのケース(過去の記録)では南海トラフ巨大地震の発生前に、内陸部で予兆の地震発生<安政地震は奈良で地震。戦中の2度の南海地震は言論統制で首長だけに内務省から通達だった。新聞には小さな記事。1946年の南海地震も余震はあったはず(調べていない)海溝Pが事前にスロースリップしているはずだから、内陸部の活断層が先に反応する。

──水圧がかかりつづけていることが、地震の周期に関係しているわけではない、と。少し安心しました。

「水の圧力の変化の大小によって、地震の周期が長くなったり短くなったりすることはないだろうと予想しています。100年だろうが1000年だろうが、地震が起こる断層のまわりの水圧自体には、さほど

──水圧があまり下がらない状態で100年もつづく(W.周期には関係がない!)100年も水圧が変わらない、圧力計付きの計測器をトラフ地中心部に埋め込んだのは2018年。それ以前の観測データはない。はまだ検証されていない。)

ということは、私たちが日々暮らしている足元の地面は、想像している以上に不安定ということですね。⇒W.日本列島の地質学的形成史からいえば、当たり前。地学のみならず文化、芸術、思想、政治、風俗に影響を与えている。

「そのとおりです。私たちを含む地球科学の専門家たちもいま、地面はものすごく不安定なのではないかと考えはじめています。古文書に残るような大地震だけでなく、もっとひんぱんに、小さな地震とかゆっくりした地震(スロー地震)が観測されるようになってきています。⇒W.能登半島震度1の地震は計算上、1週間の半分ぐらい発生。大きな地震もあって明らかな強度な群発地震発生中だった。

大きな地震が起こるようなエネルギーの蓄積には、

地面の変形がともなわなければいけないので、そのためには時間がかかる。それが100年とか1000年の周期につながっているんでしょうね」(宮川さん)

たとえばば南海トラフの場合には、海底からどれくらい掘るイメージですか?

「海底から6kmくらい掘り進んで設置する必要がありますね。じつは、こういったプロジェクトはすでに進んでいます。掘削船『ちきゅう』で南海トラフ地震が起こるような海底を掘り進んで岩石を採りながら、そこに水圧に限らず、さまざまなセンサーを設置しようという研究が進められているんです」(大坪さん)⇒W。日本国って変わった国だ。先にやるべきことを後回しにする。コレも国民性なのか。小林秀雄は日本人は「方丈記」(天変地異)と「平家物語」(戦争ー敗戦)の感性のままだといった。

──2018年から19年にかけて、海底下2800mまで掘ったプロジェクトですね。

「そうです。そのときは予想以上に海底下の岩盤が固かったりしたことで、目標地点まで掘り進めることができなかったのですが、次のプロジェクトが立ち上がれば、水圧計測についても提案できるのではないかと期待しています」(大坪さん)

「地球の息づかい」をとらえる

──大坪さんは「地球の健康診断をしたい」と仰っています。水圧の変化をモニターする試みは、まさに健康診断といえますね。

「ええ。水圧に限らず、何かしらの変化というのはすべて、『地球の息づかい』だと考えています。だから、その1つの候補がとらえられたというのは、私たちが長年、手がけたかったことの1つではありますね。

私たちは地球の上で生活していますが、多くの人が日常で考えていることは、経済や政治、生活そのもののことだと思います。

でも、地球の息づかいを知ることは、地上に暮らす者として欠かすことのできない重要性をもっている。特に、日本のような地震大国はなおのことです。

そうすると、どうしても精度の高い地震予測を期待されると思いますが、残念ながらなかなかそこまでは到達しない。水圧がどこまで高くなれば、地震が起こる条件が揃うといえる可能性は高まりましたが、それが『いつ起こるのか』を予測するのは、まだまだ難しいというのが正直なところです」(大坪さん)⇒W.いつ大地震が起こるかなんて予知を地震学に期待するヒトは間抜け!

>W、日本は国土の3分の1が海抜0以下のオランダに学んだ方が良い。華美なことは慎み、質実剛健、政治経済文化風俗に進取の合理主義精神がある。

>W。自らよって立つ足下のぐらつき対策が遅れている。足下が決まっていないと今後、ファンダメンタルズの在り方がものをいうグローバル資本制下で良い仕事はできない。

>W。「先進国」で地震大国なんていう国は日本だけだ。だったら、対策は相応しくやらないと。